Kleinparteien in Deutschland: Alternativen jenseits der Etablierten

Hinweis

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema „Kleinparteien“.

Zum Dossier gehören außerdem folgender Pro- und Contra-Kommentar:

Kleinparteien stehen oft im Schatten der großen politischen Akteure, dennoch gehören sie zu einer lebendigen Demokratie. Doch welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen, um als Partei zu gelten?

Laut Parteiengesetz gilt eine Partei als solche, wenn sie unter anderem über ein Parteiprogramm, eine Satzung sowie eine organisierte Struktur verfügt. Kleinparteien sind politische Vereinigungen, die nicht zu den Bundestagsparteien gehören und meist nur begrenzte Wählerstimmen gewinnen. Zudem müssen sie eine Mindestanzahl an Unterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Finanzielle Unterstützung erhalten sie durch die staatliche Parteienfinanzierung, sofern sie mindestens 0,5 Prozent der Stimmen bei Bundestags- oder Europawahlen erzielen.

Die Geschichte der Kleinparteien

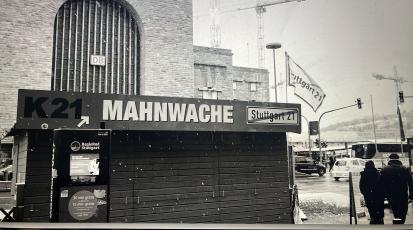

Kleinparteien blicken in Deutschland auf eine lange Geschichte zurück. Seit der ersten Bundestagswahl in Westdeutschland 1949 ist die Anzahl an (Klein-)Parteien stetig gewachsen. Waren es 1949 neunzehn Parteien, die zur Wahl standen, sind es zur Bundestagswahl 2025 einundvierzig Parteien. Schrieben sie sich damals noch Themen wie den Wiederaufbau und wirtschaftlichen Aufschwung auf die Fahne, sind es heute unter anderem Themen wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, die Parteien verfolgen. Am Beispiel der Grünen wird deutlich, dass sich Kleinparteien zu politischen Schwergewichten entwickeln können. Im Jahr 1980 traten sie erstmals zur Bundestagswahl an und erhielten 1,5 Prozent der Stimmen. Heute sind sie fester Bestandteil der deutschen Parteienlandschaft. Andere Parteien hingegen scheiterten an internen Konflikten oder Wahlschwellen. So auch die Piratenpartei, die Anfang der 2010er-Jahre Erfolge mit Forderungen nach digitaler Transparenz feierte. In ihrer Hochzeit sicherte sie sich Sitze in vier Landesparlamenten, für den Einzug in den Bundestag reichte es aber nie. Bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 holte die Partei jeweils nur noch 0,4 Prozent.

Fünfprozenthürde: Der Schrecken der kleinen Parteien

Die Fünfprozenthürde sieht vor, dass eine Partei im Bundesgebiet fünf Prozent der Zweitstimmen erreichen muss, um in den Bundestag einzuziehen. Ausgenommen von der Fünfprozenthürde sind Parteien von nationalen Minderheiten wie beispielsweise der Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Bei der Bundestagswahl im Februar sind mindestens 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt. Um so viele Menschen zu erreichen, bedarf es großen Aufwand und die nötigen finanziellen Mittel, die Kleinparteien häufig fehlen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass eine Kleinpartei an der Fünfprozenthürde scheitert, wodurch die Stimmen der Wähler*innen im Parlament nicht berücksichtigt werden. „Viele Menschen schrecken davor zurück, eine kleine Partei zu wählen, auch wenn man sie favorisiert“, erklärt der promovierte Politikwissenschaftler Jürgen P. Lang.

Social Media als Chance

Social Media spielt eine zentrale Rolle im Wahlkampf – insbesondere für Kleinparteien. „Die wenigsten Kleinparteien können sich Kampagnen leisten. Der Social-Media-Wahlkampf ist vergleichsweise billig“, erläutert Jürgen P. Lang. Die europafreundliche Partei Volt ist aktuell Vorreiter der Kleinparteien in der Ansprache junger Wähler*innen. „Da Volt viele junge Kandidat*innen stellt, greifen sie auf Stilmittel zurück, die bei jungen Menschen besonders gut ankommen“, weiß die jugendpolitische Beraterin Anna Grebe. Das spiegelt sich in den Zahlen wider: Der Instagram-Account Volt Deutschland zählt 89.000 Follower*innen. Zum Vergleich: die ÖDP hat rund 3.800 Follower*innen (Stand Januar 2025).

Aktuelle Relevanz

Kleinparteien setzen andere Themenschwerpunkte, in dem sich sich auf Nischenthemen fokussieren, die bei den etablierten Parteien wenig Beachtung finden. Dadurch können sie gezielt Menschen nach Interessen ansprechen. Beispiele hierfür sind der Cannabis Social Club (CSC), der sich für die vollständige Legalisierung von Cannabis einsetzt oder die V-Partei³, die sich speziell an Vegetarier*innen und Veganer*innen richtet. Hinzu kommen Parteien, die sich entlang der politischen Ränder bewegen, dazu zählen extremistische und populistische Kleinparteien.

Wie steht es um ihre Zukunft?

Auch wenn Kleinparteien vor großen Herausforderungen, wie der Wahlkampffinanzierung und Unterschriftensammlung stehen, können sie langfristig die politische Landschaft prägen. Ihre Zukunft hängt von ihrer Fähigkeit ab, gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und Wähler*innen zu mobilisieren.