„Im Mittelalter hat genauso wie heute auch die Sonne geschienen.“

Faszination Mittelalter: Vergangen, aber nicht vergessen

Jedes Jahr finden in Deutschland laut dem Mittelalterkalender weit über eintausend Mittelalterveranstaltungen statt. Viele Serien und Filme mit Mittelalterbezügen sind Erfolgshits. Die Serie Vikings: Valhalla beispielsweise war in der zweiten Woche nach Serienstart der meistgesehene Titel auf Netflix. Die Fantasy-Serie Game of Thrones wurde in über 200 Ländern ausgestrahlt und mittelalterliche Helden wie Robin Hood und King Arthur sind allbekannt.

Hunderte von Mittelaltervereinen und Reenactment-Gruppen in Deutschland können über den Mittelalter-Server gefunden werden und in zahlreichen Spielen kann man in Welten eintauchen, die sich mittelalterlicher Charakteristiken bedienen. Das Fantasy-Rollenspiel Dungeons & Dragons beispielsweise hat laut dem Spieleshop World of Dice seit 1974 schätzungsweise 50 Millionen Spieler*innen erreicht.

Dieses weit verbreitete Interesse am Mittelalter begann in Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren stark zu wachsen, was damals mit den Erfolgen der Ausstellung „Die Zeit der Staufer“ im Württembergischen Landesmuseum (1977) und der Veröffentlichung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ (1980) Hand in Hand ging. Ab Ende der 1970er Jahre begann, inspiriert durch die Folk- und Liedermacherbewegung, die Inszenierung des Mittelalters auf den heute sogenannten Mittelaltermärkten.

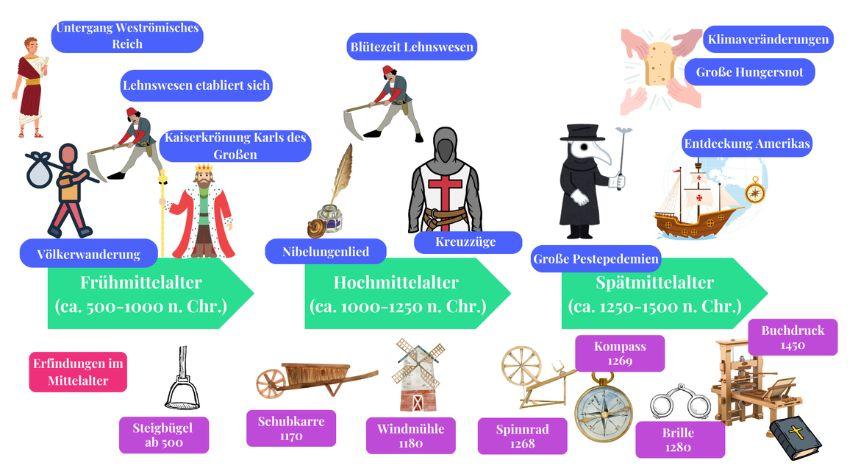

Finsteres oder romatisches Mittelalter – was ist denn nun wahr? Laut dem verstorbenen Literaturwissenschaftler Christoph Houswitschka ist beides „wissenschaftlich haltlos“. Vielmehr ist das Mittelalter eine diverse Epoche, die allein schon wegen ihrer Länge von etwa eintausend Jahren nicht auf einen Stereotypen begrenzt werden kann. Als europäisches Mittelalter gilt die Zeit von etwa 500 bis 1500 nach Christus.

Der Epochenbegriff „Mittelalter“ und auch die Vorstellung des „finsteren Mittelalters" stammen hauptsächlich aus der Renaissance (etwa 1420 bis 1600), als die antikenbegeisterten Humanisten sich selbst als Wiederentdecker der Kultur und Vernunft im Gegensatz zu einer vermeintlich düsteren, stagnierenden Epoche inszenierten. In der Zeit der Aufklärung (etwa 1720 bis 1800) verfestigte sich dieses negative Bild des Mittelalters, das bis heute verankert ist.

Das Mittelalter war nicht finster

Tatsächlich war das Mittelalter keineswegs statisch. Es wurden die Grundlagen für Bank und Börse, städtische Kommunen und Universitäten geschaffen. Von uns täglich genutzte Gegenstände wie die Brille, die Uhr und das gedruckte Buch wurden erfunden. Mittelalterforscherin Sita Steckel klärt ein weiteres Missverständnis auf: „‚Bildungsmonopol der Kirche‘ höre ich ganz oft, das ist völliger Unsinn. Niemandem wurde im Mittelalter verboten, sich zu bilden. Es war nur die Frage, wer sich das leisten konnte.“

Missstände wie das Grassieren von Seuchen oder die Hexenverfolgung werden oft fälschlicherweise allein in die Epoche des Mittelalters abgeschoben. Dass im Mittelalter viele schreckliche Krankheiten grassierten, ist wahr: Das wohl bekannteste und gravierendste Beispiel ist der Pestausbruch von 1347 bis 1353, der etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung (rund 20 Millionen Menschen) tötete. Gravierende Seuchen und Krankheiten gab es aber nicht nur im Mittelalter. So zum Beispiel die Londoner Pest (1665 bis 1666), die etwa Hunderttausend Todesopfer forderte, etwa ein Fünftel der damaligen Londoner Bevölkerung. Die Hexenprozesse erlebten ihren Höhepunkt von 1570 bis 1590, und damit streng genommen schon nach dem Mittelalter.

Das Mittelalter war also nicht viel düsterer als die Epochen davor und danach. „Im Mittelalter hat genauso wie heute auch die Sonne geschienen“, schmunzelt Literaturwissenschaftler Christoph Schanze.

Romantisch war das Mittelalter auch nicht

Die geschönte Vorstellung des Mittelalters geht zurück auf die Romantik (etwa 1795 bis 1840), die von Kriegen, politischer Zerrissenheit und tiefgreifendem Wandel geprägt war, weshalb die Menschen das Mittelalter als Gegenbild zu ihrer eigenen Lebensrealität romantisierten.

„Es gab im Mittelalter schon Sklaverei. Wir sehen aber keine Sklaverei auf Mittelaltermärkten.“

In den Darstellungen des Mittelalters wird „die gesellschaftliche Ungleichheit oft ausgeblendet“, kritisiert Steckel. „Es gab im Mittelalter schon Sklaverei. Wir sehen aber keine Sklaverei auf Mittelaltermärkten.“ Ein anderes Beispiel sei das Geschlechterbild. Die Idee vom edlen Ritter, der Witwen und Waisen verteidigt, sei zwar an sich positiv, es würde aber oft die Gewalt ausgeblendet, die in der hierarchischen Gesellschaft und in dieser Männlichkeit eigentlich steckte. Neben der Idealisierung der traditionellen Geschlechterrollen werde oft vergessen, dass Frauen nach den meisten mittelalterlichen Rechtsnormen Besitz der Männer waren.

Auch interessant

Zahlreiche Kriege im Mittelalter verschoben immer wieder die Landesgrenzen. Es wurden grausame Kreuzzüge gegen Andersgläubige geführt und als „Heilige Kriege" gerechtfertigt. Die romantisierte Vorstellung einer noch geordneten Gesellschaft trifft zwar zu – die Gesellschaft war streng in Stände gegliedert, die als gottgegeben galten. In Folge war aber auch sozialer Aufstieg nur in Ausnahmefällen möglich.

Wieso uns das Mittelalter so fasziniert

„Viele Leute glauben, dass das Leben damals noch überschaubarer war, gerade im Vergleich zu unserer modernen, hektischen Welt“, sagt Schanze. Das Mittelalter stellt einen Sehnsuchtsort nach vermeintlich naturverbundenen und weniger komplexen Zeiten dar: Eine Fluchtmöglichkeit aus dem modernen Alltag. Dies ließe sich zwar zum Beispiel auch auf die Antike anwenden, aber „die Geschichtskonstruktion interessiert sich gar nicht so sehr dafür, wann etwas war, sondern sie identifiziert eher bestimmte Stimmungen und Werte mit einer Zeit. Das gilt für das Mittelalter ganz besonders“, erläutert Steckel.

Hinzu kommt, dass das Mittelalter uns viele Möglichkeiten für klassische Heldengeschichten mit spannender Kulisse bietet, sagt Schanze. „Die mittelalterliche Welt scheint uns oft ferner als zum Beispiel die frühneuzeitliche Welt.“ Dies verstärke die Anziehung, die ausgerechnet das Mittelalter ausübt.

Das Mittelalter dient auch oft als Projektionsfläche für kulturelle und historische Identität. Dieser Aspekt wird nicht selten politisch missbraucht und zur Rechtfertigung ideologischer Aussagen herangezogen. „Schon seit der Zwischenkriegszeit und noch deutlicher seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es etwas, das ich das ‚bunte Mittelalter‘ nenne, das vor allem Elemente eines positiven Mittelalterbildes und auch historisches Wissen über verschiedene Lebensformen weitergibt“, sagt Steckel. Aber neben der Projektion des „bunten Mittelalters“ nennt Steckel einen weiteren Aspekt der Projektion: Das „weiße Mittelalter“. Das beziehe sich auf völkische Ideen über das Mittelalter, die relativ direkt auf völkisch-rassistische Netzwerke und den Nationalsozialismus zurückgeführt werden könnten, warnt Steckel. Im Nationalsozialsozialismus wurden zum Beispiel Burgen restauriert und für Zusammenkünfte genutzt und auch heute noch wird das Bild einer noch reinen, weißen Gesellschaft im Mittelalter von völkisch-rassistischen Gruppierungen instrumentalisiert.

Das Mittelalter bleibt eine faszinierende, vielschichtige Epoche, die von Mythen, Märchen und Sagen umrankt ist und unter anderem genau deshalb so anziehend auf uns wirkt.

Wirklich realistisch ist von den Darstellungen in modernen Medien, in Märchen oder auf Mittelalterveranstaltungen das Wenigste, sagt Christoph Schanze. Trotzdem holt er sich beim Gang über den Mittelaltermarkt gerne mal Bratkartoffeln oder einen Reibekuchen – auch wenn die Kartoffel erst im 17. Jahrhundert nach Deutschland eingeführt wurde.