„Hab’ heute einen Typen mit kurzer Hose angehupt und hinterhergerufen, selbst schuld, wenn er sich so freizügig draußen präsentiert.“

Women in male fields – ein Hashtag geht viral

Hinweis

Dieser Beitrag ist Teil eines Dossiers zum Thema „Protest in Kunst & Kultur“.

Außerdem zum Dossier gehört folgender Beitrag:

Hunderttausende Frauen machen aktuell auf TikTok unter dem Hashtag #womeninmalefields (Frauen in männlichen Bereichen) auf alltäglichen Sexismus aufmerksam. Bei diesem Trend werden in kurzen Videos diskriminierende oder übergriffige Verhaltensweisen von Männern umgekehrt und aus der Frauenperspektive dargestellt. Ziel ist es, die Problematik solcher Situationen aufzudecken.

Beispielsweise beschreibt die Nutzerin @sophiasophl in ihrem Video: „Hab’ heute einen Typen mit kurzer Hose angehupt und hinterhergerufen, selbst schuld, wenn er sich so freizügig draußen präsentiert.“

Die Polizistin @lenaslogik schreibt in ihrem Video: „Er hat mir erzählt, dass er bei der Polizei arbeitet, also hab ich ihm gesagt, dass er so ja gar nicht aussieht und gefragt, ob man ihn da überhaupt ernstnimmt.“

Was steckt hinter Protesten dieser Art und wie wirksam ist der Trend?

Feministische Proteste im Wandel der Zeit

Frauen setzen sich seit jeher dafür ein, gleich behandelt zu werden – sei es sozial, politisch oder wirtschaftlich. Feministische Bewegungen haben sich über die Jahre in verschiedenen Wellen weiterentwickelt: von der Forderung, wählen zu dürfen, über den Zugang zu gleichen Rechten und Chancen bis hin zu aktuellen Herausforderungen, wie der nach wie vor bestehenden Gender Pay Gap. Daher ist es naheliegend, dass Frauen auch die Sozialen Medien nutzen, um Veränderungen zu bewirken.

Ein prominentes internationales Beispiel eines feministischen Online-Protests ist die #MeToo-Bewegung. Der Hashtag, der bereits 2006 von der Aktivistin Tarana Burke initiiert wurde, verbreitete sich 2017 nach den Enthüllungen über Harvey Weinstein und vielen weiteren Fällen sexueller Belästigung weltweit. #MeToo ermutigte zahlreiche Frauen, ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu teilen. Übergriffe, die vorher noch im Dunkeln blieben, wurden so aufgedeckt und öffentlich diskutiert.

Die Digitalisierung hat die Formen politischer Teilnahme maßgeblich verändert. Diese Entwicklung nahm bereits in den 1980er Jahren mit den Vorläufern sozialer Medien ihren Anfang. Während in den Jahren ab 2003 die Proteste über Myspace und ein Jahr später auch über Facebook stattfanden, werden sie heute zunehmend über aktuell beliebte Soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok ausgetragen.

Besonders die Corona-Pandemie hat den politischen Aktivismus in den Sozialen Medien weiter vorangetrieben, als physische Versammlungen nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden konnten. Jana Sepehr von der Fluter-Redaktion beschreibt, wie das Internet den Wandel beschleunigt: „Die Sozialen Medien wurden zum Werkzeug der Selbstermächtigung.“ Doch dies brachte auch neue Probleme mit sich, wie den Anstieg von Hass und Radikalisierung im Netz.

Klicktivismus oder echte Veränderung?

Ein großer Vorteil an Online-Protesten ist die niedrige Einstiegshürde, die es allen ermöglicht, sich zu engagieren. Im Gegensatz dazu stehen bei klassischen Medien oft Berichterstattungen der Medienschaffenden und die Meinungen einzelner Interviewter im Mittelpunkt.

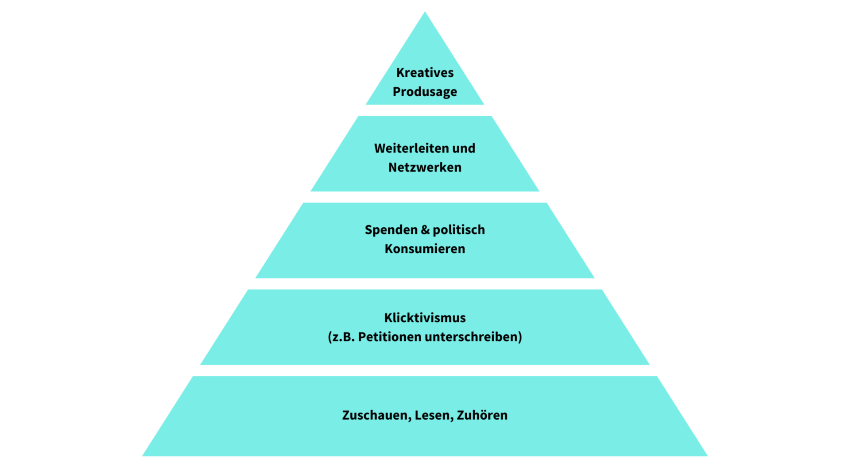

Der Nachteil daran: Online-Proteste ziehen oft auch Menschen an, die mit dem eigentlichen Anliegen wenig zu tun haben – unter anderem auch Influencer*innen und Unternehmen, die sich in ein gutes Licht rücken möchten. Lya Cuéllar von der Bundeszentrale für politische Bildung findet es kritisch, dass diese Aktivitäten oft nur in Form von Likes oder Shares stattfinden, ohne nachhaltige Auswirkungen auf die reale Politik oder weitergehendes Engagement zu haben. Dieses Verhalten wird als „Klicktivismus“ bezeichnet. Politische Beteiligung in digitalen Medien wird in der Wissenschaft in unterschiedliche Ebenen unterteilt, die in der sogenannten Partizipationspyramide veranschaulicht werden:

Auf der untersten Ebene dieser Pyramide erfolgt lediglich ein passiver Konsum. Je mehr sich jemand engagiert, desto höher wird das Verhalten eingeordnet. Beim „Klicktivismus“ kommen die Meisten jedoch kaum über die zweite Ebene hinaus. Auf der höchstene Eben der Partizipationspyramide befindet sich der Begriff „Produsage“. Er setzt sich aus den Wörtern „Producer“ (Produzent) und „Usage“ (Nutzung) zusammen und steht daher für Personen, die Content konsumieren und zugleich selbst Inhalte erstellen und hochladen. Damit tragen diese wesentlich zur Gestaltung von Online-Protesten bei.

Plattformen wie Instagram und TikTok, bei denen eine Großzahl an Menschen eigene Beiträge hochladen, sind daher essenziell, um langfristige und politische Botschaften zu verbreiten, so wie es auch aktuell im „Women in male Fields“-Protest geschieht. Dieser Trend bezieht sich unter anderem auch darauf, wie Frauen in männlich geprägten Berufen wahrgenommen und behandelt werden. Statistisch betrachtet gibt es auch Gründe dafür.

Eine ungleiche Arbeitswelt

Gerade der Gender Pay Gap in Deutschland aus dem Jahr 2023 von 18 Prozent (bereinigt: 6 Prozent) zeigt, wie tief verwurzelt strukturelle Ungleichheiten noch immer in der Arbeitswelt sind. Frauen arbeiten oft in schlechter bezahlten Branchen mit einem niedrigeren Anforderungsniveau. Aber auch unabhängig vom Anforderungsniveau erreichen sie seltener Führungspositionen und sind häufiger in Teilzeit beschäftigt als Männer. Das liegt an vielen Faktoren: Frauen übernehmen laut Statista oft den Großteil der Care-Arbeit in der Familie und alte Rollenklischees stehen ihnen weiterhin im Weg. Sie gelten häufig als zu emotional, wenig durchsetzungsstark und werden seltener als technisch versiert wahrgenommen. Genau deshalb protestieren Frauen auch weiterhin auf Social Media, um die Problematik aufzuzeigen.

„Er hat mir erzählt, dass er bei der Polizei arbeitet, also hab ich ihm gesagt, dass er so ja gar nicht aussieht und gefragt, ob man ihn da überhaupt ernstnimmt.“

Selbst in Branchen, in denen man eher nicht mit Sexismus und Diskriminierung rechnen würde, haben Frauen häufig damit zu kämpfen. Davon berichtet auch die Künstlerin Maris Rauch in unserem Podcast:

Digitale Protest-Kultur der Zukunft

Wie viel bewirkt der aktuelle „Women in Male Fields“-Trend tatsächlich? Die Journalistin Ronja Wirts sieht in ihm zumindest einen wichtigen ersten Schritt. Frauen fühlen sich mit ihren Erfahrungen gesehen und unterstützt. „Dabei wird parallel das Gemeinschaftsgefühl der Anhänger*innen gestärkt“, erklärt Smilla Haendel vom Medienblog des Instituts für Medienwissenschaft.

Doch stellt sich die Frage, ob dieser Trend langfristige Veränderungen bewirken kann.

In einem Interview mit dem SWR schätzt die Genderexpertin Katja Kauer ihn als einen guten Anfang ein, weist aber darauf hin, dass es mehr Tiefe braucht, um patriarchale Strukturen wirklich zu verändern. Sie betont, dass es zwar erfreulich sei, dass feministische Themen derzeit im Trend sind und viele Frauen sich damit auseinandersetzen, doch oberflächliche Ansätze allein reichen nicht aus.

Allerdings zeichnet sich schon jetzt ein Nachfolger-Trend ab. Frauen zeigen satirisch zu der Liedzeile „So you're a rocket scientist – that don’t impress me much“ („Du bist also ein Raketenwissenschaftler – das beeindruckt mich nicht“), dass sie ebenfalls in typisch „männlich angesehen“ Hobbys und Berufsfeldern Expertise besitzen und keine Erklärungen von Männern brauchen.

Ein Beispiel hierfür ist die Raketenwissenschaftlerin @nasa.lag, bei der der neue TikTok-Trend aufgrund ihrer Berufswahl buchstäblich passt.

Ob diese Trends einen ähnlich großen Einfluss auf die Realität wie die #Metoo-Bewegung haben werden, bleibt jedoch noch offen. Sicher ist: Es wird weitere feministische Trends in den Sozialen Medien geben, denn Gerechtigkeit ist längst noch nicht erreicht.