Zwei sind einer zu wenig?

Alleinerziehende Mütter fühlen sich oft verurteilt und können sich nicht mit dem Bild identifizieren, das die Gesellschaft von ihnen hat. Drei Frauen erzählen über ihre Erfahrungen. Ein Audiofeature.

Zwei sind einer zu wenig?

Susanne wachte vor mir auf und kauerte auf ihrer Isomatte, unsicher über den nächsten Schritt. Alle paar Sekunden war unser kleines Zelt hell erleuchtet. „Ob der Boden elektrisch geladen sein kann?“, fragte sich Susanne, meine Mutter. Das Gewitter hatte sich schnell zusammengebraut, ganz typisch für die Auvergne, eine bergige Region in Frankreich. Als ich aufwachte, wollte sie ihre Angst nicht durchsickern lassen und für mich stark sein, bloß keine Schwäche zeigen. Sie war schon seit meiner Geburt alleinerziehend. In Momenten wie diesen hatte sie manchmal Angst, nicht auszureichen.

Campingurlaube waren anfangs sowieso streckenweise anstrengend. Tag für Tag wurde ihr das Ideal einer klassischen Familie vorgelebt: Vater, Mutter, Kind. Die Mütter setzten den Kaffee auf, während die Väter loszogen, um die Croissants zu besorgen. Sie fühlte sich beobachtet und meinte hier und da einen mitleidigen Blick zu spüren. Väter hatten ihr angeboten, für uns einkaufen zu gehen. Heute sagt sie, es sei eine aufmerksame Geste gewesen, damals hat es ihren Stolz verletzt. Die Blicke anderer verunsicherten sie anfangs sehr. Ob, und wie oft, sie diese richtig interpretierte, wird Susanne nie mit absoluter Gewissheit sagen können. Sie glaubt, dass sie vieles aufgebauscht hat und ausschließlich in ihrem Kopf stattfand. „Aber der ist ja auch durch die Gesellschaft geprägt“, fügt sie nachdenklich hinzu.

Susanne ist nicht die einzige alleinerziehende Mutter, die sich je von ihrer Umgebung beurteilt gefühlt hat. Beinahe jede gibt an, mindestens einmal mit direkten oder indirekten Vorbehalten konfrontiert worden zu sein, laut eines Berichts des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Jahr 2012. Aktuell lebt fast jedes fünfte Kind in Deutschland mit einem alleinerziehenden Elternteil zusammen, in neun von zehn Fällen handelt es sich um die Mutter. Als eine Seltenheit kann man diese Familienform also nicht mehr bezeichnen.

Meine Mutter und ich wurden aber häufig nicht als Familie anerkannt. Ich war fünf Jahre alt, als wir mit einer befreundeten Familie in Kroatien Sommerurlaub machten. Auf der Hinfahrt legten wir einen Zwischenstopp in Slowenien ein. Susanne erinnert sich an die grüne Landschaft, die frische Luft, den Sessellift und das Familienticket, das wir wieder einmal nicht lösen konnten. Das stellte für die befreundete Familie kein Problem dar, denn sie entsprachen dem klassischen Familienbild. Susanne musste hingegen für einen Erwachsenen und ein Kind zahlen und zusätzlich mit mir fertig werden. Sie hatte nämlich über mein Alter geschwindelt, um wenigstens ein bisschen Geld zu sparen, was mich als Kind natürlich zutiefst beleidigte.

Spielplätze fand Susanne anfangs katastrophal, allgemein Orte, an denen sich Familien tummeln. Sie fühlte sich verloren inmitten der Väter, die ihre Kinder in die Luft wirbelten und den lachenden Müttern. Vielleicht hätte sie sich wohler gefühlt, hätte sie eine Gruppe an Freundinnen um sich geschart. Doch das bedeutete zusätzlichen Aufwand und ihr Alltag war sowieso eng getaktet. Zeitmangel war für sie die größte Hürde als alleinerziehende Mutter. Wenn sie nicht gerade arbeitete, kochte, putze oder einkaufte, las sie ein Erziehungsbuch, „weil man nicht weiß, ob man es richtig macht“. Um all das möglichst gut stemmen zu können, hielt sie dauernd nach Zeitfenstern Ausschau. Während ich einen einzigen Mittagsschlaf hielt, strich sie den gesamten Keller. Wie viel Zeit allein der Haushalt schluckte, merkte sie erst so richtig, wenn ihre Mutter zu Besuch war. Die Mülltüte war auf einmal gewechselt und die Wäsche gebügelt. Durch den Zeitmangel wurde sie manchmal auch unfair, meint Susanne. Sie war frustriert, wenn ich mal wieder krank war und sie im Büro anrufen musste, dass sie nicht zur Arbeit kommen kann. Partys musste sie oft früher verlassen, als gewünscht, um mich ins Bett zu bringen. Wenn sie die Stimmen der anderen noch im Weggehen fröhlich plappern hörte, war sie traurig. Sofort bekam sie ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. „Es war ja nicht deine Schuld - logisch, dass du ins Bett willst“, meint sie.

„Schreiende Steckdosen“ oder: Sind wir eine Familie?

Es scheint, als habe sich Susanne oft in einem inneren Konflikt befunden. So freute sie sich zum Beispiel nicht, wenn auf einem Briefkopf „Familie Denzer“ stand oder sie uns als „Familie Denzer“ einchecken musste. Und das, obwohl sie sich darüber aufregte, dass wir nicht als eine anerkannt wurden. Seitdem sie eine alleinerziehende Mutter wurde, nervt sie das Wort „Familie“. Alt und verstaubt klingt es. Außerdem wies es sie immer auf das Fehlen eines Dritten hin – einen Mangel. Sie vergleicht es mit den zwei Steckdosen neben ihrem Bett. Es ist üblich, auf beiden Seiten des Bettes eine zu installieren, für Ehemann und Ehefrau. Sie hatte auf nur eine Steckdose beharrt, doch der Elektriker gewann die Auseinandersetzung und es wurden zwei installiert. Sie nennt die zweite „die schreiende Steckdose“. Wenn man uns als „Familie“ bezeichnete, legte das Wort den Finger auf die Wunde und wies sie auf eine gefühlte Unvollständigkeit hin.

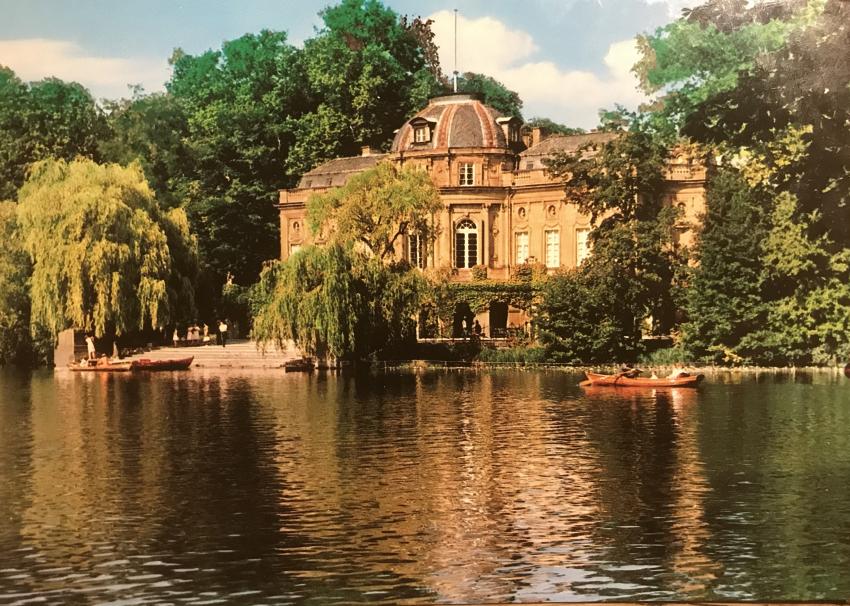

So auch Sonntagsspaziergänge. Für unseren allerersten gemeinsamen Sonntagsausflug hatte sie ein kleines barockes Seeschloss bei Ludwigsburg ausgesucht. Auf einer Insel steht eine verwunschene Kapelle. Es war ein warmer Tag Ende April und die tiefliegende Sonne lies das Licht auf dem Wasser spielen, welches am Bootsrand gluckerte. Wir waren jedoch nicht zu zweit auf unserem ersten Sonntagsausflug. Ein Freund von ihr begleitete uns. Zu aufgeregt war sie, um alleine mit mir Auto und Bötchen zu fahren; ich war schließlich auch gerade mal zwei Monate alt. Außerdem wollte sie „in einem sicheren Wahrnehmungshafen navigieren“. Sie sorgte sich darum, was andere über sie denken würden. Verurteilten sie Susanne als „kompromissloses Monster"? Sie erinnert sich nicht daran, dass jemals jemand etwas Vergleichbares zu ihr gesagt hat. Doch laut BMFSFJ besteht tatsächlich eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Selbst- und Fremdbildern von Alleinerziehenden. In der Fremdwahrnehmung sei alleinerziehen häufig mit negativen Assoziationen besetzt.

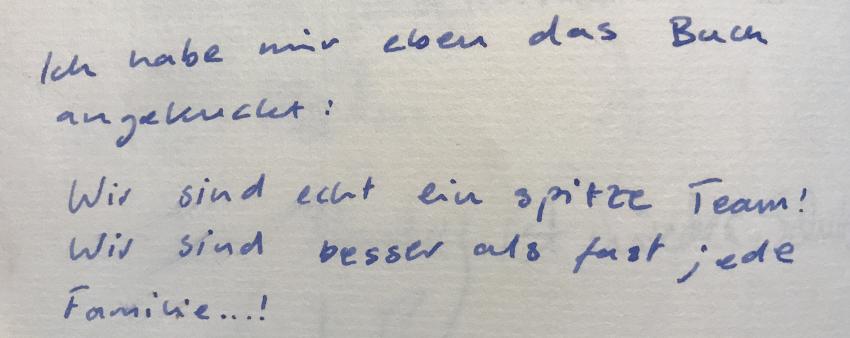

Was sind wir also, wenn wir keine „Familie“ sind? „Ein Team“, meint Susanne, „das Wort beschreibt uns am besten. Jedenfalls seitdem du Dreiwortsätze mit mir sprechen konntest.“ Auch ich habe uns als Team gesehen. Das habe ich zumindest in einem Brief an sie geschrieben, besser gesagt, in einem Notizbuch notiert. Kurz nach meiner Geburt hatte Susanne in einer Schreibwarenhandlung ein Buch entdeckt, welches ihr sofort auffiel, da es schwarz und blau war. Diese Farbkombination hielt man damals für schwierig, aber ihr gefiel sie auf Anhieb. Sie kaufte das Buch, um wichtige Meilensteine für mich festzuhalten. Als ich zehn Jahre alt war, schrieb ich selbst in das Buch. Ich erzählte ihr in meinem ersten Eintrag, wie ich beim Durchlesen festgestellt hatte, was für ein tolles Team wir sind. Ich schrieb, wir seien „besser als fast jede Familie“. Wir hatten immer eine enge Beziehung. Wir sind ein Team und in einem Team unterstützt jeder mal den anderen. Susanne meint, wir konnten uns nur deshalb so gut kennenlernen und aufeinander eingehen, da es keinen Dritten gab und wir zu zweit waren.

Es gibt alleinerziehende Mütter, die sich und ihr Kind als Team und als Familie betrachten können. Susanne kann das nicht. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie zuvor keine alleinerziehenden Mütter kannte und folglich keine Vorbilder hatte. Kein Wunder, früher war es noch unüblicher und beschwerlicher für Frauen, sich von ihren Partnern zu trennen und sich dafür zu entscheiden, alleinerziehend zu sein. Sie hatten teilweise auch weniger Rechte über ihre Kinder und „Rumpffamilie“ war noch eine vergleichsweise nette Bezeichnung. Alleinerziehende Mütter und ihre Kinder waren auf dem Land besonders verpönt. Noch heute erleben sie in ländlichen Regionen mehr Vorurteile als in der Stadt, laut BMFSFJ.

Susanne ist in einem Dorf in Süddeutschland aufgewachsen. Sie beschreibt ihre Jugend dort als bedrückend. Je älter sie wurde, desto bewusster wurde ihr, über wie viel nicht gesprochen wurde. Sollte es eine alleinerziehende Mutter gegeben haben, wovon sie nicht ausgeht, dann hätte sie das niemals erfahren. Sie wollte ausbrechen aus dem Dorf, dem Grab, wie sie es nennt. Als sie 15 Jahre alt war, ließ sie sich einen Undercut schneiden. Mit ihrer Kleidung und ihrer Frisur wollte sie Reaktionen provozieren und das gelang ihr. In der örtlichen Metzgerei bildeten sich in der Regel zwei Schlangen an der Theke, doch niemand stellte sich hinter ihr an. Sie wurde mit ihrem Undercut wie eine Aussätzige behandelt und das gefiel ihr. Endlich passierte etwas Lebendiges.

Am heftigsten hat sie sich wahrscheinlich selbst verurteilt

Wenn sie an die ersten Großfamilientreffen nach meiner Geburt denkt, erinnert sie sich an den Kuchen, den Kaffee und die Angeberei. Verwandte erzählten von ihren Töchtern und wie sie das Mutterdasein meisterten, gaben gut gemeinte Tipps. Sie hatte nicht die Kraft zu erklären, wie anders ihre Situation ist und sie sich nicht vierteilen kann. „Andere können oft nicht umreißen, was es bedeutet, keinen Partner zu haben und ein Kind alleine zu erziehen“, sagt sie. Sie fühlte sich zwar nicht unbedingt verurteilt, aber alleine und beklommen.

Hat sie sich selbst schlussendlich am meisten verurteilt? Am heftigsten? „Ja, wahrscheinlich“, antwortet sie.

Mit der Zeit fühlte sie sich aber immer wohler und im Einklang mit sich selbst. Der Großteil alleinerziehender Mütter entwickelt ein hohes Selbstvertrauen und schätzt ihre Lebenssituation positiver ein, als es ihre Umwelt erwartet, so das BMFSFJ. Anfangs hatte sich Susanne zum Beispiel unsicher gefühlt, wenn sie sich mit den Familien auf den Campingplätzen verglich. Später empfand sie Erleichterung. „Campingplätze offenbaren das Übel“, sagt sie. „Man kann noch so leise streiten und man hört es immer noch.“ So erkannte sie, dass Familien nicht zwangsläufig das Gelbe vom Ei sind. Auf einem Campingplatz in Oberitalien hatte eine große Familie ihr Zelt gegenüber von uns aufgestellt. Der Vater brüllte alle nieder, bis auf seinen Hund. Sie hatten auch Vögel dabei, die aufhörten zu zwitschern, sobald er nachmittags den Käfig zudeckte.

Die Campingurlaube wurden zu dem, was uns als Team ausmachte. Susanne merkte, dass wir beide gut genug sind und niemand anderen brauchen. Man braucht nicht unbedingt einen Vater, einen Dritten in unserem Fall. Zwei sind nicht einer zu wenig. Das zeigte ihr auch das Gewitter in der Auvergne. Wir sammelten all unseren Mut zusammen, flitzten durch das Unwetter ins Auto und alles war gut. Susanne war mit den Jahren immer selbstsicherer geworden. Blicke und Kommentare irritierten sie bald gar nicht mehr. Das war aber ein Prozess, der nicht unbedingt geradlinig verlief. Während des Gewitters kauerte sie unsicher neben mir und fühlte sich nicht ausreichend. Wenige Stunden zuvor paddelten wir mit dem Schlauchboot über den See nahe dem Campingplatz. Es war ein angenehmer, warmer Sommerabend. Sie spürte eine innere Ruhe und Zufriedenheit und dachte: „Es fehlt an nichts.“