Mein Ärger über eigentliche Nichtigkeiten verpufft, wenn ich mir diese Geschichten in Erinnerung rufe.

Beziehungen auf Zeit

Ich öffne die Kabinentür, um unseren nächsten Patienten hereinzuholen. Ein sympathischer, durchtrainierter Mittfünfziger steht vor mir, zum Teil entkleidet. Seit sieben Wochen kommt er für seine Therapie jeden Tag in die Praxis. Er hat Prostatakrebs. Heute ist seine letzte Bestrahlung. In den Händen hat er einen Korb voller Süßigkeiten. Er wolle sich bedanken. Bedanken dafür, dass es Menschen wie meine Kolleginnen und mich gibt, die in solch einem Bereich arbeiten und in der aktuellen Corona-Pandemie bereit sind, diesen Job zu machen. Bedanken dafür, dass wir unsere Patient*innen so nett behandeln und immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen haben. In meinen knapp drei Jahren in der Strahlentherapie hat das zuvor niemand so klar geäußert. So den Rücken gestärkt zu bekommen, das hat meine Kolleginnen und mich sehr berührt. Natürlich bauen wir in diesem Zeitraum zu allen Patient*innen eine Beziehung auf, aber wie so oft wirken einige Menschen sympathischer und wachsen einem enger ans Herz als andere. Das ist offensichtlich nicht nur bei uns der Fall, sondern auch bei unseren Patient*innen.

Schon während der Schulzeit habe ich mich für Medizin begeistern können. In der elften Klasse fing ich an, als Rettungssanitäterin zu arbeiten und wollte nach dem Abitur unbedingt etwas in diesem Bereich lernen. Ich entschied mich für eine Ausbildung zur Laborassistentin, stellte allerdings nach einem halben Jahr fest, dass dieser Job zu langweilig für mich ist. Ich wechselte in die Schule des Klinikum Mannheims, in der ich meine Ausbildung zur Medizinisch-technischen-Radiologieassistentin machte. Danach habe ich ungefähr alles gesehen, was mein Beruf zu bieten hat: Offene Brüche bei Motorradfahrern in der Unfallchirurgie, schwerste Wirbelsäulenverkrümmungen in der Orthopädie und verschiedene Krebserkrankungen in der Strahlentherapie. Diesen Bereich fand ich am spannendsten, weil er mich am meisten gefordert hat und mir gezeigt hat, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind.

30 Jahre später fasziniert mich die Strahlentherapie immer noch

Mittlerweile arbeite ich in einer freien strahlentherapeutischen Arztpraxis, in der sowohl Patient*innen mit bösartigen Krebserkrankungen als auch Patient*innen mit gutartigen Entzündungen behandelt werden. Wir teilen die einzelnen Krebserkrankungen in Blöcke ein, damit wir das Bestrahlungsgerät, einen Linearbeschleuniger, für die einzelnen Bestrahlungssequenzen nicht permanent umbauen müssen. Das spart Zeit. Im Regelfall beginnen wir mit den Brustkrebserkrankungen, danach folgen die Prostatapatienten, dann alle Kopfpatient*innen mit einem Hirntumor. Nachmittags behandeln wir zusätzlich gutartige Erkrankungen wie Fersensporn, Arthrosen und ähnliches. Kurz vor Feierabend kommen aktuell noch ungeimpfte Patient*innen zur Bestrahlung dran. Das ist ein zusätzlicher Aufwand für uns, da wir einerseits sicherstellen müssen, dass die Praxis bis dahin komplett leer ist, um unnötige Kontakte zwischen den Patient*innen zu vermeiden. Andererseits verlängert sich unsere Arbeitszeit erheblich, da wir jeweils davor und danach den ganzen Arbeitsbereich gründlich desinfizieren müssen.

Ich arbeite sehr gerne in meinem Beruf. Ich mag die Mischung aus sozialen und technischen Komponenten. Hier arbeitet man sehr selbstständig mit einem hochspezialisierten Linearbeschleuniger, in dessen Computer die individuellen Patient*innenpläne eingespeichert sind. Diese Pläne werden von den Ärzt*innen erstellt, für die Umsetzung am Gerät sind wir aber in der Regel alleine verantwortlich. Es ist kein einfacher Bürojob, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen und werde zu gleichen Teilen körperlich und geistig gefordert.

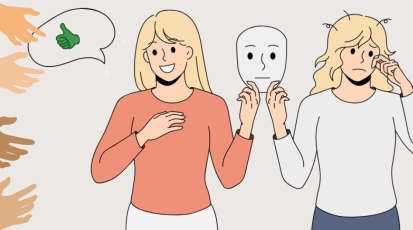

In meinem Bereich kann nicht jede*r arbeiten. Es mussten schon Kolleg*innen wieder aufhören, weil sie mit den seelischen Aspekten des Berufs nicht klarkamen. Der Umgang mit schwerkranken Menschen ist herausfordernd. Anders als im Krankenhaus oder Rettungsdienst sehe ich meine Patient*innen täglich, meist sechs Wochen am Stück. Ich baue eine Beziehung zu ihnen auf, spüre wie es ihnen geht und merke sofort, wenn etwas nicht stimmt. Klar gibt es auch Menschen, zu denen ich einen stärkeren Abstand halte. Nicht jede*r ist immer lieb und nett. Manche sehen uns als Prellbock und lassen ihre Launen an uns aus. Solche Patient*innen können von ihrem Ton und Verhalten her sehr unangenehm werden, wenn sie beispielsweise mal zehn Minuten länger warten müssen. Das sind meist aber nicht diejenigen, die starke Schmerzen haben oder von Begleittherapien geschwächt sind, sondern Patient*innen, die mit ihrer eigenen Situation beschäftigt sind und ihre Mitmenschen nicht mehr richtig wahrnehmen. Ihnen ist dann nicht bewusst, dass wir Mitarbeiter auch Menschen mit privaten Sorgen sind, oder dass die zehn Minuten Wartezeit darin begründet sind, dass die Patientin zuvor mit dem Rettungsdienst gebracht wurde, weil es ihr schlechter ging.

Es gibt aber auch immer Patient*innen, die mir besonders ans Herz wachsen, weil sie so tapfer mit ihrem Schicksal umgehen und mit einer unglaublichen Lebensfreude zu uns kommen. Zu ihnen habe ich eine Art Beziehung auf Zeit. Eine Patientin ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: Jung, sehr attraktiv, reicher Mann und tolle Urlaube auf der ganzen Welt. Und dann die Diagnose Brustkrebs und der Traummann wendet sich ab mit den Worten „Was soll ich noch mit so einer halben Frau?“ Diese Patientin hat nach dem ersten Schock den Kampf aufgenommen, hat einen neuen Partner gefunden und wurde gesund. Solche Schicksale rücken das eigene Leben zurecht und sorgen für die richtigen Prioritäten.

Im Normalfall sehen wir unsere Patient*innen mehrere Monate nach der Behandlung wieder zur Nachsorge. Es freut mich natürlich zu sehen, dass die meisten die Therapie gut überstanden haben und dass es ihnen besser geht. Ich sehe aber auch regelmäßig wie Patient*innen während der Therapie oder kurz danach sterben. Aktuell habe ich beispielsweise einen Patienten, der eine Zeit lang nicht aufgetaucht ist und versucht hat, sich mit Alkohol zu betäuben, weil er mit seiner Situation nicht zurechtkam. Mittlerweile erscheint er wieder zur Bestrahlung und ich hoffe, dass er es trotzdem schafft und durch seine Pause nicht zu viel Zeit verloren hat. So etwas mitzubekommen ist schlimm, aber es gehört zum Beruf eben dazu. Mein Ärger über eigentliche Nichtigkeiten verpufft, wenn ich mir diese Geschichten in Erinnerung rufe.

Vor 30 Jahren habe ich das erste Mal in der Strahlentherapie gearbeitet. Das war im Klinikum Mannheim. Mit Ende 20 hat mich meine Arbeit ganz anders mitgenommen. Ein Jahr und viele Gespräche mit Freund*innen und Familie hat es gebraucht, bis ich mit der psychischen Seite des Jobs klarkam. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Wenn man älter ist und im Bekannten- und Verwandtenkreis Menschen krank werden oder sogar sterben, geht man damit anders um. Ich rede immer noch zuhause über die Patient*innen und deren Schicksale, gleichzeitig achte ich aber auch darauf, die Arbeit nicht zu nah an mich heranzulassen. Sobald ein Patient die Praxis betritt, bin ich für ihn da, versuche zu helfen und Mut zu machen. Aber wenn er aus der Tür geht, ist er bis zum nächsten Tag wieder aus meinem Kopf verschwunden. Anders geht es in diesem Bereich nicht. Man muss abschalten können, sonst schafft man das psychisch nicht.

Die Sicht auf das Wesentliche

Durch meinen Beruf hat sich die Sicht auf mein eigenes Leben stark verändert. Ich habe gelernt, mich an kleinen Dingen zu erfreuen, mich nicht großartig aufzuregen oder über unwichtige Dinge zu ärgern. Das ist mir mittlerweile schon in Fleisch und Blut übergegangen. Mein Beruf hat bewirkt, dass ich zufrieden mit meinem eigenen Leben bin. Ich denke, das gilt für viele, die mit kranken Menschen arbeiten. Ich habe keine Angst davor, selbst an Krebs zu erkranken. Wir alle müssen irgendwann sterben und es gibt so viele Krankheiten, die man bekommen kann. Wenn ich nicht verrückt werden will, darf ich daran nicht denken. Ab einem gewissen Alter muss man so etwas ausblenden. Man darf vor dem Tod keine Angst haben. Der gehört zum Leben dazu.